こんにちは。東京都よろず支援拠点 コーディネーターの山中令士です。

前回、2024年8月に掲載しました「経営者応援ブログ=備えよう地震対策!!~従業員の命と事業を守る始めの一歩~」は総論として、「会社勤務時や在宅時での地震等の災害発生に対する従業員や家族等の安全の確保」を中心に説明しました。 前回の詳細はこちらをご覧ください。

第2回となる今回は、大地震等の緊急事態が発生した場合に、「事業継続計画(BCP)」に基づいて、自らの事業における重要業務での損害を最小限に抑え、事業の継続や早期復旧を図るために必要な準備と運用についてご説明します。

1.業務時間内に大規模災害が発生した場合の対応

もっとも重要なことは、「自らの命と安全を確保する」ことです。

大規模災害の発生時の最優先事項は、自らの安全確保に向けた避難行動です。まず、ヘルメットを着用し、机の下等への避難を行うことで、自分自身の命を守り、安全確保を最優先してください。

次に行うべきは、初期消火、通報、救出、救護です。事務所等での被災の状況に応じて、火災が発生した場合には、消火器等による初期消火と消防署への通報、けが人等がいる場合には、119番通報を行います。二次被災のリスクのないと判断できる場合には、けが人等の救出や救護などの緊急対応を行います。

さらに災害の全体像を把握します。BCP総括責任者を中心として、初期活動を実施し、自身並びに他の職員、来訪者等の安全の確保ができた後、ニュース等で災害の全体像を把握すると共に、職員、事務所等の被災状況および地域の被災状況を把握します。ラジオ等で「地域の被災状況等」についての情報を収集し、全員で共有します。

職員等の被災状況、自社事務所や工場等の被災状況、地域における被災状況等に応じて、緊急事態と判断した場合には、BCP総括責任者は、職員や来訪者等の全員に対して「事業継続計画(BCP)」を発動し、行政機関、警察等の関係各部門との情報連携を行い、必要に応じて避難所等への退避を行います。

各職員は、家族の安否や自宅の被災状況についての情報を収集し、「事務所や職員の被災状況」についてBCPの総括責任者へ報告します。

BCPの総括責任者は、その情報を遅滞なく、社長等の上席者へ報告を行い、必要に応じて上席者との協議の結果やその指示に従って、全員に対して的確な情報伝達を行います。

地域の被災状況や二次災害のリスクの大きい場合には、職員や来訪者等に対して、広域避難場所等への避難を含めた安全確認の指示を行います。

2.BCP発動以降の運営について

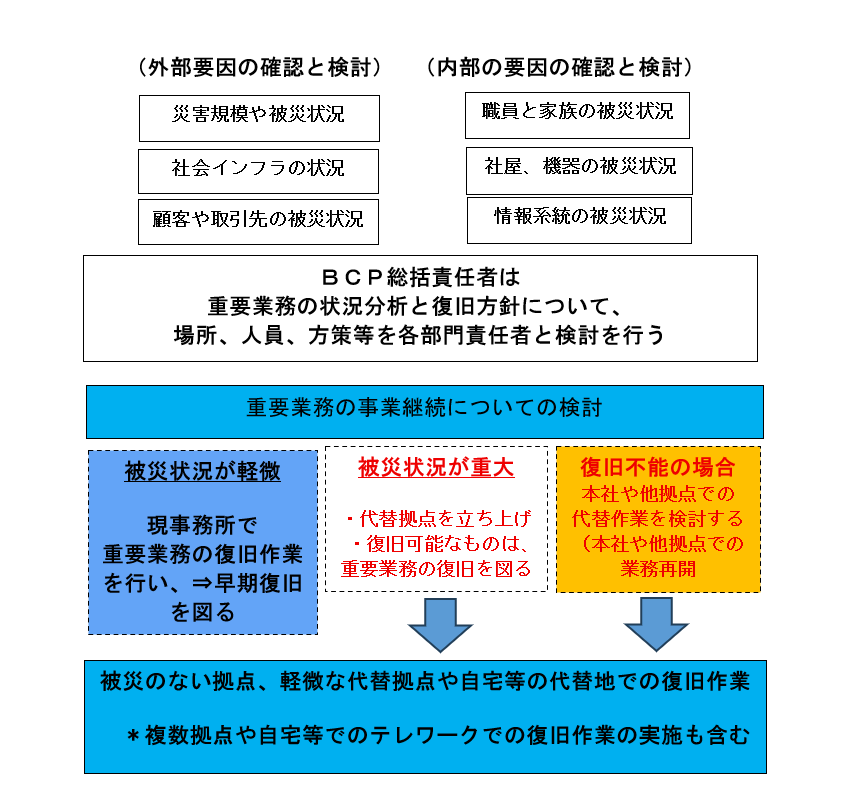

BCPの総括責任者を中心として、上記の一連の被災状況の把握と事業継続計画(BCP)の発動を受けて、自社業務での被災状況を集約し、役職員全員ならびに業務連携先、重要取引先等の関係各部門との連携を取って、相互の被災状況についての情報共有を行います。

二次災害発生のリスク等を勘案して安全の確認ができた場合は、BCP総括責任者の指示に従って、可能な限り継続すべき重要業務の復旧作業を行います。

3.継続すべき重要業務の復旧

災害後の業務の復旧に向けては、次のようなフローで検討を行います。

次表のように、被災状況をより多く把握し、その状況を確認したうえで継続すべき重要業務の復旧を開始することが求められます。

筆者が作成

4.参考資料

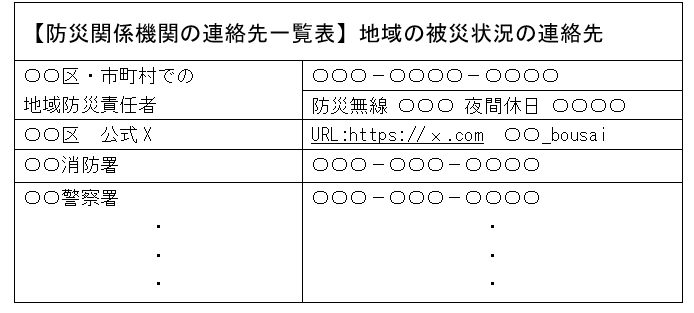

災害時に備えるための準備として以下を参考にご活用いただければ幸いです。

(1)災害と被災状況の情報収集と連絡先リスト

筆者が作成

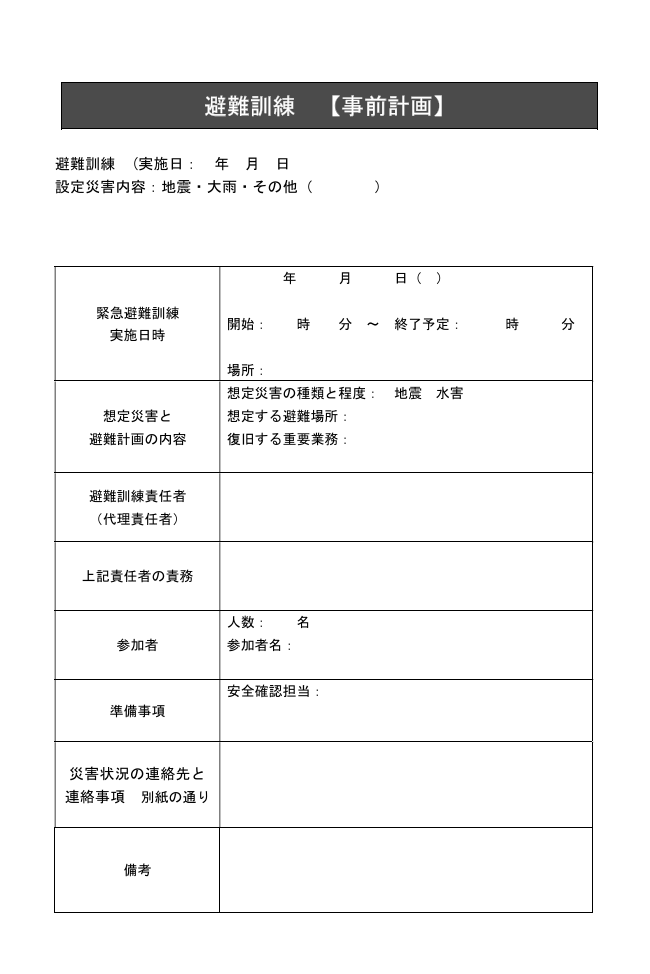

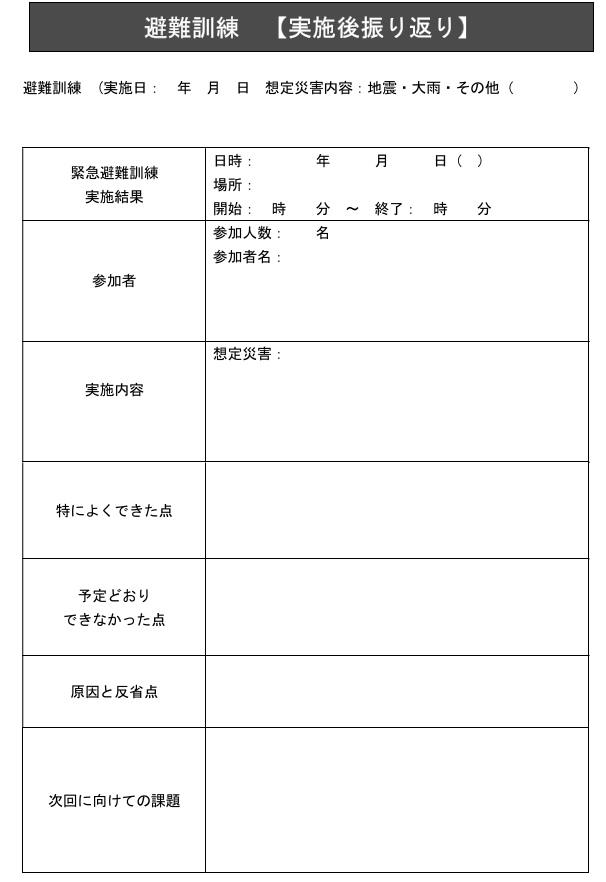

(2)避難訓練の事前計画・振り返り

筆者が作成