こんにちは、東京都よろず支援拠点のコーディネーター戸田正弘です。

今回は、中小企業が事業領域を拡張したり、イノベーションを起こすときに重要な「連携力」について日頃考えていることをお伝えいたします。

中小企業の場合、単一事業が大半ですので、主力事業が衰退する前に準主力事業の芽が育っていることが求められます。しかし、中小企業の場合、新規事業に挑戦しようとしても、人材がいない、モノが足りない、金がない、販路が少ない・・・等々、経営資源の少ないことを理由に諦めてしまうことも少なくありません。大企業のように経営資源が多ければ、成長分野に経営資源を配分して育成し、衰退分野の低迷を補うこともできるのに、という嘆き節が聞こえてきます。

では、経営資源の少ない中小企業が、「新たな取組み」を成功させるためにはどうすればよいのでしょうか。その答えは、「ないもの、足りないものは、あるところから借りてくる」ことです。

経営資源が比較的潤沢な大企業ですら、SDGsの観点から、全てを自前主義で調達するのではなく、連携して資源を共有する「シェアエコノミー」の考え方が広がっています。東京圏の地下鉄は系列を超えた連携による「乗り入れ」が増えて便利になりました。「スターアライアンス」のような航空路線の「乗り入れ」も定着しました。異なる食品メーカー等が連携した「共同配送」も増えつつあります。

最近の例を持ち出すまでもなく、大半の中小企業は、大企業や中堅企業、親企業と連携してサプライチェーンを支えていますし、中小企業自身も自社でできない工程は一定の企業に外注して製品やサービスを生産しています。

上述の事実を概観しますと、「新たな取組み」を実現するためには、「新たな連携先」を探索し「新たなプロジェクトチーム」を創る、ことに他ならないと言えます。

経済産業省の補助事業や東京都中小企業振興公社の助成事業等の公募要領の中の審査基準を精読すれば分かりますが、採択のポイントになるのは、事業の「革新性」、「優秀性(市場性)」、「実現可能性」のレベルです。とかく派手な「革新性」に目を奪われがちですが、「補助金」「助成金」は大切な税金の投入先を決めるコンテストのようなものですから、計画の実現可能性が重視されます、審査する側には、「革新性があって面白いアイデアだけど、経営資源の少ないこの中小企業が本当に実現できるのか?」という不安が付き纏います。

この不安を払拭するには、実現可能性の高さを評価してもらうために、取り組む開発の「開発体制」や、開発後の「販売推進体制」など連携体制を明らかにする必要があります。

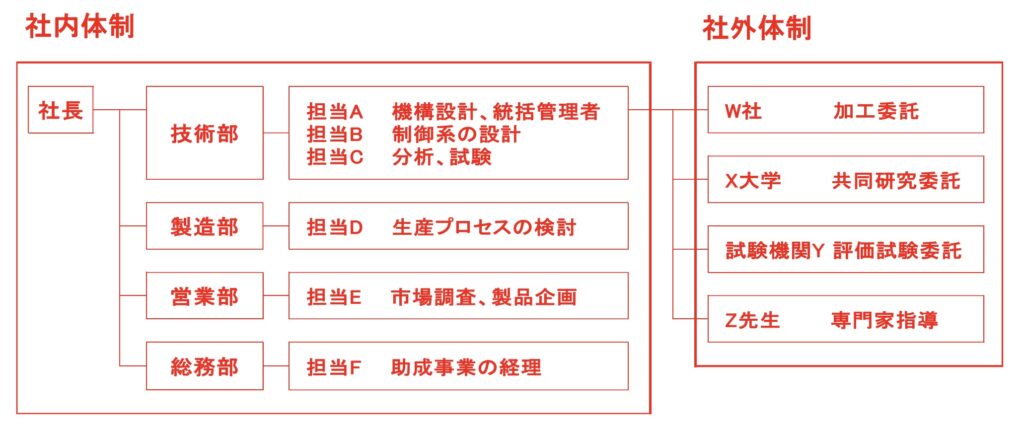

具体的には、自社でできない技術開発はどこに外注するのか、自社にないノウハウを補うのにどのような専門家と委託契約するのか、試作品の品質検査はどこの大学や公設研究機関に委託するのか、必要な資金はどこから調達するのか、等々を体制図を作成して、プロジェクトメンバーの特徴と分担する役割を説明することが求められます。ときどき耳にする産官学金連携とは、産は企業間、官は行政や公設研究機関、学は大学、金は金融機関、ということで、社会的インパクトの大きなプロジェクトほど、この連携体制の盤石さが求められます。

出典:東京都中小企業振興公社 「新製品・新技術開発助成金」の申請書記入例 第14頁

6.(6).①研究開発の社内外体制図

上記は、東京都中小企業振興公社の開発系の助成金の申請書記入例の一部ですが、そこの注意書きには、社内と社外を区分し、夫々の実施体制(担当者)と役割分担、計上する費用との関連性が分かるように作成するよう書かれています。

まとめますと、新たな取組みを成功させるには、実現可能性を担保する連携体制の構築とその可視化が不可欠です。連携体制は一朝一夕に築けるものではありませんので、日頃から“意図”した活動が求められます。

東京都よろず支援拠点はあらゆる経営課題の相談に乗っています。是非ご活用ください。